NETIS登録番号:KK-010015-A

道路橋床版の塩害対策やASR対策は、難易度の高い工事として知られ、単純な止水ではなく防水層形成を目的とする。

このような案件にもビトグラウト-R工法により、確実かつ長期的に安定した対策工事を施工することができる。

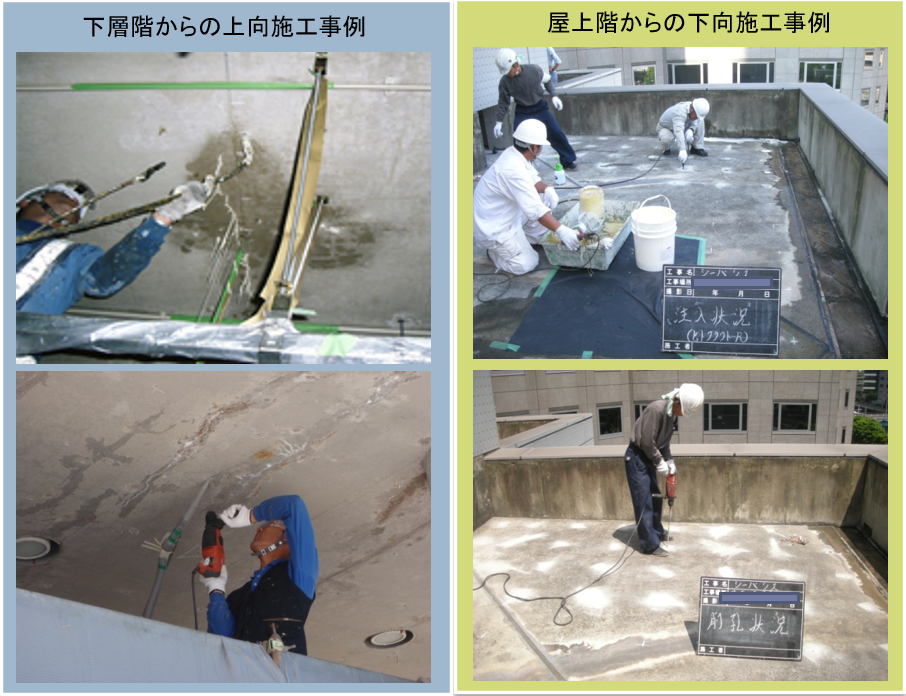

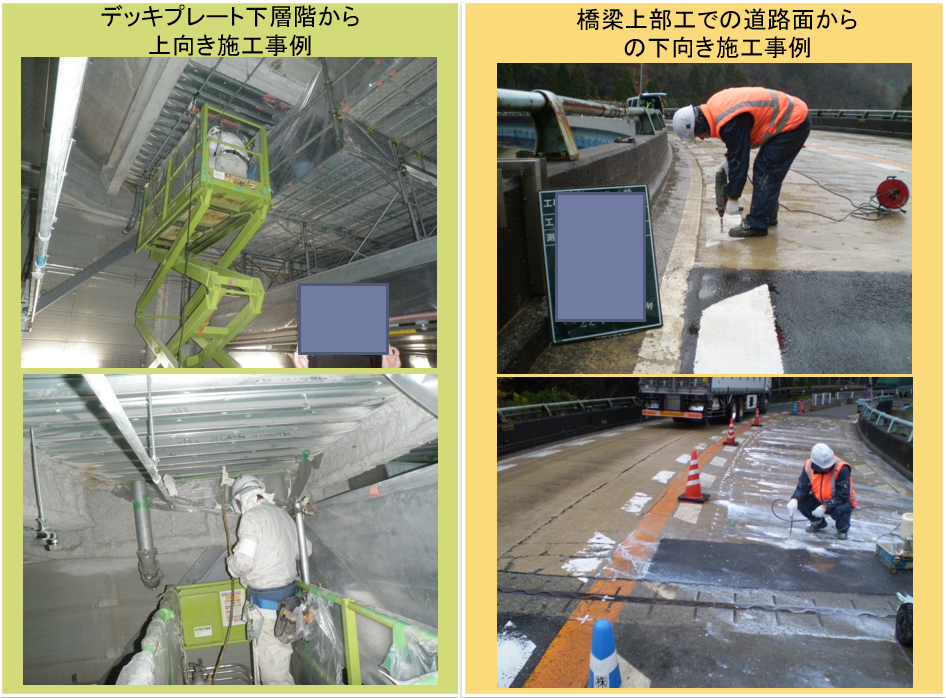

既存構造物の防水層再生工法で、施工は上向き・下向き両方から可能。

従来工法では、既存防水層の撤去、設置設備の移設作業、占有規模の増大、施工中の防水機能喪失(雨漏れ)という懸念があった。

当工法なら、最小限の作業と占有規模で無駄のない施工ができる。

施工事例 ボックスカルバート止水工事

防水層補修・再生工法ビトグラウト-R注入工法の特徴及び施工性

ビトグラウト-R注入工法の概要

①何について何をする技術なのか?

屋上防水層の補修時に、既存設備を移動させずに防水膜を再生させる技術である。

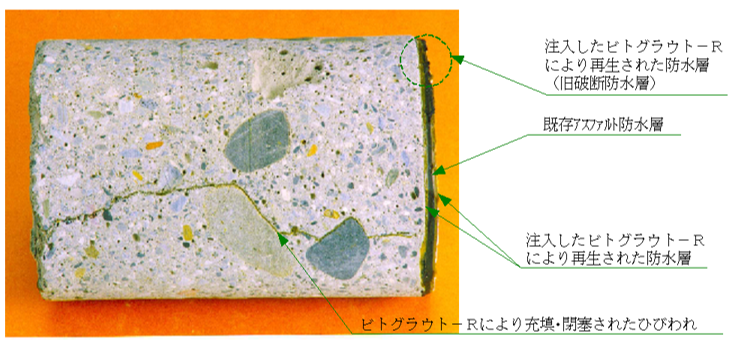

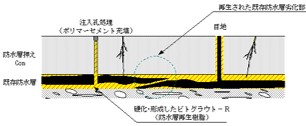

本工法は屋上階(場合により床版下にも)よりΦ10mmの孔を開け加圧注入された、ビトグラウト-R(水性マイクロエマルション)と硬化促進剤が、躯体コンクリート等と化学反応を起こし、濃縮・固化することで既存防水層と一体化させる工法である。

②従来はどのような技術で対応していたのか?

従来工法は、仕上モルタルを撤去して既存防水層を新規の防水層と交換する工法(オーバーレイ)である。また従来工法では、仕上モルタルの撤去時に騒音・粉塵の発生を伴い、屋上設備がある場合は移設や再設置の必要があり、工期が長い等の問題があった。

③どこに適用できるか?

建築物の屋上防水工事の補修工事に適用可能。橋梁床版・共同溝・地下駐車場等の既存防水層のあるコンクリート構造物にも適用可能である。

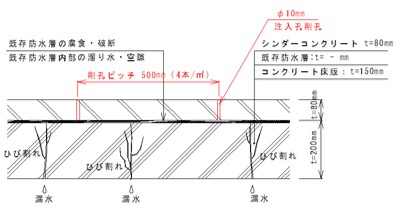

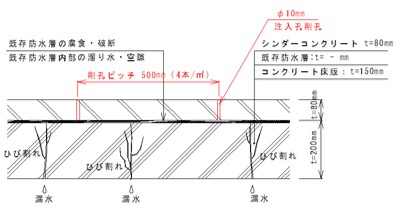

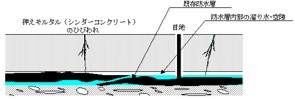

押えコンクリートを有する屋上構造は概ね下記のような構造を有しています。スラブコンクリートと押えコンクリートの間に防水層を有し、その防水層保証機関は概ね10~15年ですが、屋上部には既に屋上設備(空調、屋上庭園、その他)があり、従来工法では改修が困難な場合が多く見られます。

①何について何をする技術なのか?

屋上防水層の補修時に、既存設備を移動させずに防水膜を再生させる技術である。

本工法は屋上階(場合により床版下にも)よりΦ10mmの孔を開け加圧注入された、ビトグラウト-R(水性マイクロエマルション)と硬化促進剤が、躯体コンクリート等と化学反応を起こし、濃縮・固化することで既存防水層と一体化させる工法である。

②従来はどのような技術で対応していたのか?

従来工法は、仕上モルタルを撤去して既存防水層を新規の防水層と交換する工法(オーバーレイ)である。また従来工法では、仕上モルタルの撤去時に騒音・粉塵の発生を伴い、屋上設備がある場合は移設や再設置の必要があり、工期が長い等の問題があった。

③どこに適用できるか?

建築物の屋上防水工事の補修工事に適用可能。橋梁床版・共同溝・地下駐車場等の既存防水層のあるコンクリート構造物にも適用可能である。

押えコンクリートを有する屋上構造は概ね下記のような構造を有しています。スラブコンクリートと押えコンクリートの間に防水層を有し、その防水層保証機関は概ね10~15年ですが、屋上部には既に屋上設備(空調、屋上庭園、その他)があり、従来工法では改修が困難な場合が多く見られます。

|

従来工法 |

ビトグラウト-R工法 |

|

|

改修方法 |

従来工法は、仕上モルタルを撤去して既存防水層を新規の防水層と交換する工法(オーバーレイ)である。 |

防水層まで到達する注入孔(φ10mm)削孔し、ビトグラウト-Rを加圧注入するだけである。 |

|

屋上設備等の影響 |

屋上設備がある場合は移設や再設置の必要があり、工期が長いなどの問題があった。 |

屋上面及び下層階の天井部からビトグラウト-Rを加圧注入する為、屋上設備の移設や再設置は不要。 |

|

施工時の影響 |

従来工法では、押えモルタル等の撤去時に騒音・粉塵の発生を伴う |

騒音はφ10㎜削孔時のみであるため、周辺環境への影響抑制が期待できる。 |

|

施工条件 |

降雨時には施工は困難であったり、仕上モルタル撤去時、空気圧縮機やブレーカを使用するので、機材のスペースが必要である。 |

注入工であるため、降雨による影響は最小。注入作業に要する加圧注入設備設置スペースも 約4㎡(2.0×2.0)程度である。 |

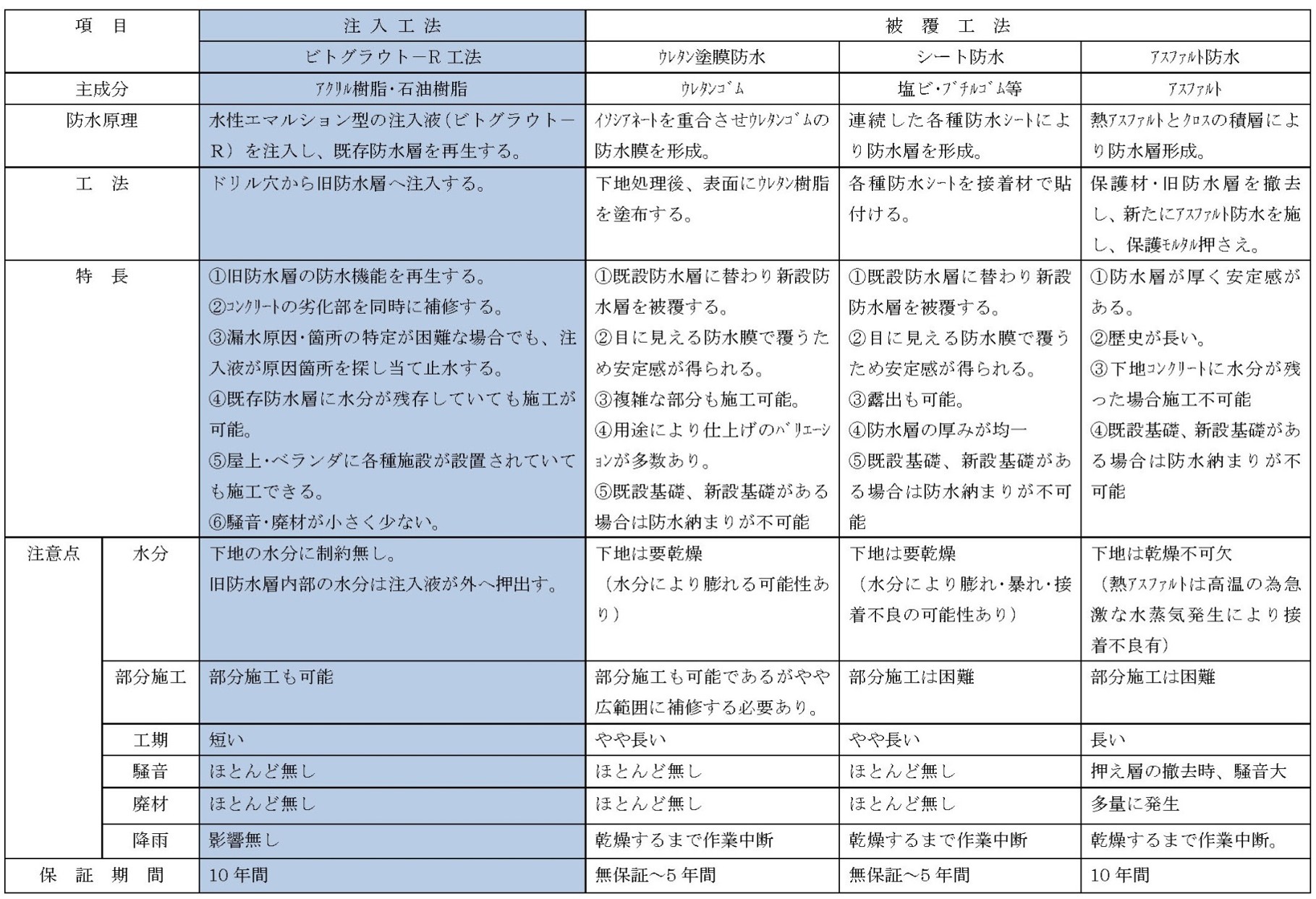

他工法との比較

ビトグラウト-R注入工法の注入材

ビトグラウト-R注入工法に用いる注入材である、水性マイクロエマルション樹脂(商品名:ビトグラウト-R)が、躯体コンクリート・押えモルタル中のカルシウムイオン及び、硬化促進剤(商品名:ビトグラウト-ゲル)と化学反応し、濃縮・硬化(『ポリマーブロック』→『ポリマフィルム』を形成)する事で既存防水層と一体化します。また、微細なひび割れへ充填することのできるビトグラウト-Rは、もう一つの漏水の原因(経路)となる躯体コンクリートの劣化部(ひびわれ・空隙等)を閉塞する事により止水効果を発揮します。

ビトグラウト-Rの硬化前における基本的性質・性能

主成分:C9樹脂

濃 度:55±2%(Wt)

P H:7±1(中性)

粘度:12,000CPS(20℃)

外観:乳白色水性マイクロエマルション

比重:1.03

消防法:危険物該当せず

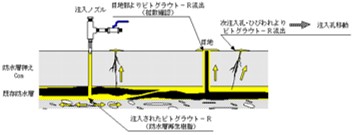

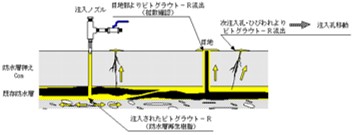

ビトグラウト-R注入工法における止水の流れ

修繕(補修)前

既存防水層の劣化部及び、スラブコンクリートの上部の溜り水(空隙)がある。

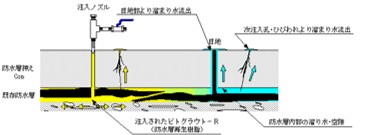

ビトグラウト-R注入

押えモルタル(シンダーコンクリート)削孔部からビトグラウト-R(防水層再生樹脂)注入開始。既存防水層の溜り水(空隙)と置換しながら充填。

ビトグラウト-R(防水層再生樹脂)注入充填完了。

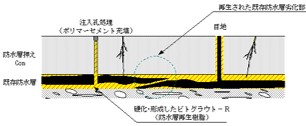

修繕(補修)後

ビトグラウト-R(防水そう再生樹脂)の固化→新規防水層形成。劣化、損傷した既存防水層は再生し、防水層の機能を回復します。

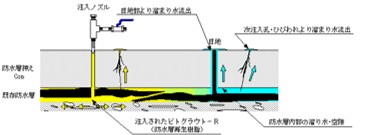

ビトグラウト-R注入工法の代表的な施工事例

既存防水層の劣化部及び、スラブコンクリートの上部の溜り水(空隙)がある。

ビトグラウト-R注入

押えモルタル(シンダーコンクリート)削孔部からビトグラウト-R(防水層再生樹脂)注入開始。既存防水層の溜り水(空隙)と置換しながら充填。

ビトグラウト-R(防水層再生樹脂)注入充填完了。

修繕(補修)後

ビトグラウト-R(防水そう再生樹脂)の固化→新規防水層形成。劣化、損傷した既存防水層は再生し、防水層の機能を回復します。